はじめに

複数の事業が成長し、会社全体の利益が拡大していくことは、経営上の好ましい状況です。一方で、所得に応じて累進的に増加する法人税の負担は、多くの経営者が直面する課題となります。その対策の一つとして、利益の出ている事業を分社化し、税率の低い別会社を設立することで税負担の最適化を図る、という考え方が検討されることがあります。

会社の設立や事業の再編は、経営戦略の一環であり、経営者の自由な裁量の範囲内であると考えることには、一定の合理性があります。しかし、その自由には税法というルールが設けた境界線が存在します。

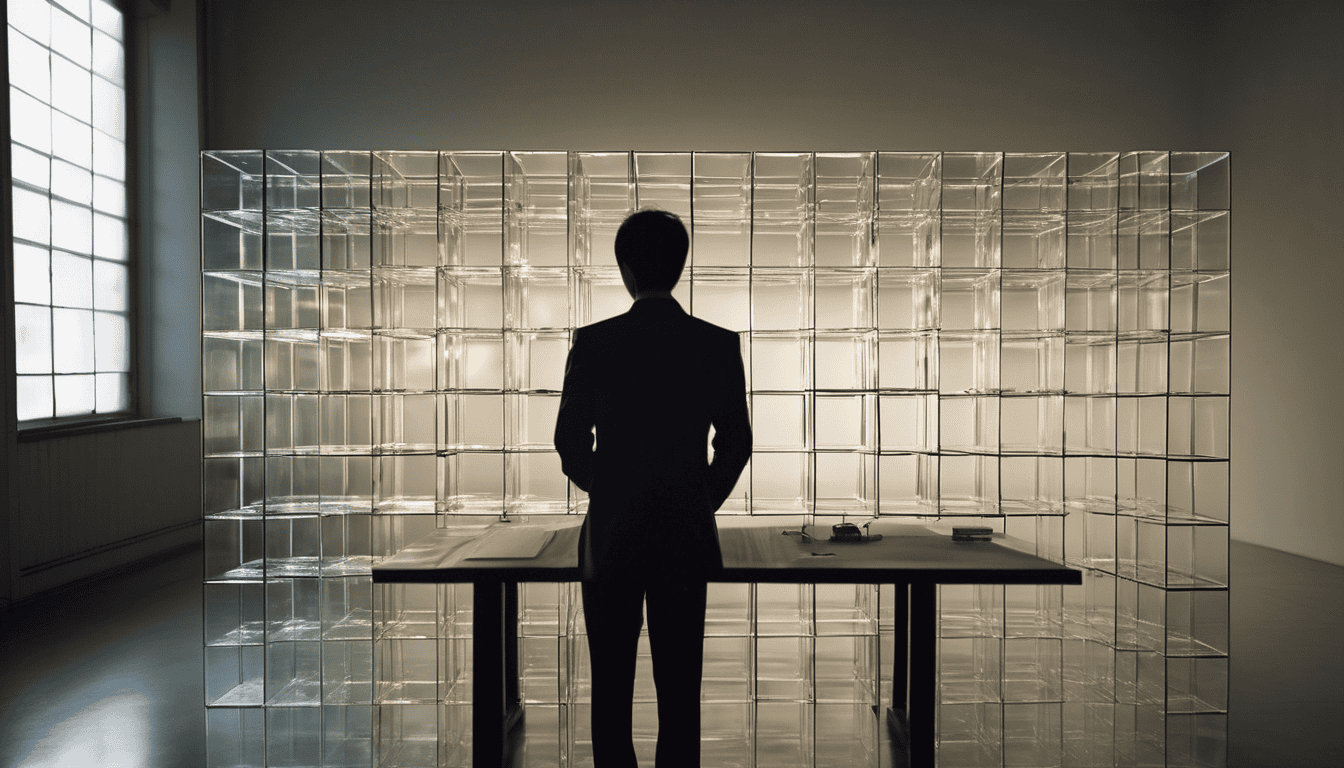

その境界線を示す考え方が、本稿で解説する「同族会社の行為計算の否認」です。これは、特定の行為や計算が、経済的な合理性を欠き、不当に税負担を減少させる目的で行われたと判断された場合に、税務当局がその行為や計算を遡って是正できる規定です。この規定の適用は、時に法人格そのものの否認につながる可能性を持ちます。

この記事では、税負担の軽減を主たる目的として設立された会社や、実態の伴わない取引が、どのように「租税回避」と見なされるリスクを内包しているのかを、過去の判例を基に解説します。安易な対策が事業全体に予期せぬ影響を及ぼす事態を避けるため、税務における本質的な原則を理解していきましょう。

なぜ分社化による節税が検討されるのか

租税回避と指摘されるリスクがあるにもかかわらず、経営者が分社化による利益の移転を検討する背景には、法人税や消費税の制度的な特徴があります。

法人税の税率構造

日本の法人税は、資本金1億円以下の中小法人に対して、所得金額に応じた段階的な税率を適用しています。具体的には、年間の所得が800万円以下の部分には軽減税率が適用され、800万円を超える部分にはそれより高い本則税率が課されます。

この構造上、一つの会社で2,000万円の利益を計上するよりも、それぞれ1,000万円の利益を計上する二つの会社に分けた方が、グループ全体として支払う法人税額を低く抑えられるという計算が成り立ちます。これが、利益が出ている事業を別会社に移す動機の一つとなります。

消費税の免税事業者制度

もう一つの誘因が、消費税の免税事業者制度です。資本金1,000万円未満で新たに設立された法人は、原則として設立から最大2年間、消費税の納税義務が免除される場合があります。

既存の事業の一部を切り出して新会社を設立すれば、その新会社は一定期間、顧客から預かった消費税を納税する必要がなくなります。これもまた、グループ全体で見れば資金的な利点となり、分社化を検討する一因となり得ます。

形式的な合理性と税務上の合理性

これらの手法は、一見すると法制度の仕組みを活用した、合理的な経営判断のように見えるかもしれません。しかし、税務の世界における「合理性」は、経営者が考える合理性と必ずしも一致しません。税務当局は、取引の「形式」がいかに整えられていても、その背後にある「経済的実態」と「事業目的」を重視します。この視点の違いを理解しないまま計画を進めると、意図せずして「租税回避」と判断される領域に入ってしまう可能性があります。

税務上の原則「法人格否認の法理」

安易な分社化に対する税務上の考え方の根拠となるのが、「法人格否認の法理」です。これは、税法の条文に直接的に明記されているわけではありませんが、過去の判例の積み重ねによって確立されてきた、税務上の重要な原則の一つです。

法人格の相対性

株式会社などの法人は、法律上、個人と同じように権利や義務の主体となる「人格」を与えられています。しかし、この法人格が、本来の目的から逸脱し、単に租税回避の手段として濫用された場合、その「人格」は税務上、一時的に存在しないものとして扱われることがあります。つまり、形式的には別々の会社であっても、実質的には一体であると判断し、所得を合算して課税するなどの措置が取られるのです。これが法人格の否認という考え方です。

判断の基準となる「事業目的」と「経済合理性」

税務当局が法人格の濫用を判断する際の基準は、主に「事業目的」と「経済合理性」に集約されます。

- 事業目的の明確さ:その会社がなぜ設立されたのか。税負担の軽減以外に、明確で合理的な事業上の目的が存在するかが問われます。

- 独立した事業活動の実態:その会社が、独自の事業を営む実体を持っているか。固有の事務所や設備、従業員の存在、親会社以外の取引先の有無などが総合的に勘案されます。

- 取引の経済合理性:グループ会社間で行われる取引の条件は、客観的に見て合理的か。例えば、実態に見合わない高額な業務委託料などが支払われていないか、といった点が精査されます。

形式より実質を問う税務の基本思想

当メディアでは、税金を社会を構成するルールの一つとして捉えています。この「法人格否認の法理」は、そのルールの根底にある「実質主義」という考え方を反映したものです。法律や契約書の「形式」だけを整えても、その「実質」が伴っていなければ意味をなさない、という税務の大原則がここにも貫かれています。

過去の判例から見る、租税回避と判断された事例

原則論だけでは、リスクを具体的に把握しにくいかもしれません。ここでは、実際に租税回避行為と判断され、法人格が否認された、あるいはそれに近い判断が下された過去の事例を紹介します。

事例1:実態のない子会社への利益移転

ある同族会社が、自社の利益を分散させる目的で子会社を設立しました。しかし、その子会社には独立した事務所がなく、従業員も親会社からの出向者のみで構成されていました。事業活動も、実質的には親会社の業務の一部をそのまま行っているに過ぎない状態でした。裁判所は、この子会社が事業を独立して行う実体を持たず、専ら法人税の負担を軽減する目的で設立されたものと判断し、親会社と子会社を一体のものと見なして課税する税務当局の主張を認めました。

事例2:不合理な業務委託による所得分散

ある経営者が、自身の親族を役員とする別会社を設立し、その会社に対して高額な経営コンサルティング料を支払っていました。しかし、税務調査の結果、そのコンサルティングの具体的な業務内容や成果物が不明確であり、支払われた対価が役務提供の実態に比して著しく不相当であると判断されました。これは、実態のない業務委託を利用して所得を不当に分散させる行為であると認定され、経費としての損金算入が否認される結果となりました。

事例から得られる示唆

これらの事例が示すのは、会社設立の登記を行い、契約書を交わすといった「形式」を整えたとしても、その背後にある「事業の実態」が伴っていなければ、税務当局による精査の結果、その法形式が否認される可能性があるという点です。経営者の意図は、客観的な事実の積み重ねから合理的に推認されます。

経営戦略としての「健全な分社化」

それでは、すべての分社化に問題があるのでしょうか。そうではありません。事業の成長や多角化に伴う分社化は、多くの利点を持つ有効な経営戦略です。重要なのは、その動機と実行プロセスが、税務上の原則から見ても「健全」であることです。

「節税」以外の事業目的を明確にする

まず行うべきは、なぜ会社を分けるのか、その目的を「節税」以外の言葉で明確にすることです。例えば、以下のような目的が考えられます。

- 事業リスクの分散:性質の異なる事業を別法人にすることで、一方の事業で問題が発生した際に、もう一方の事業への影響を遮断する。

- ブランド戦略:ターゲット顧客や価格帯が異なる事業を、それぞれ別のブランド名、会社名で展開し、ブランドイメージの統一性を図る。

- 人事・組織の最適化:事業の特性に合わせた、より柔軟で最適な人事制度や組織文化を構築する。

- 将来のM&Aへの備え:特定の事業のみを売却・譲渡しやすくするために、あらかじめ法人格を分けておく。

これらの明確な目的があれば、分社化は経済合理性のある経営判断として説明しやすくなります。

経済合理性のある取引条件の設定

グループ会社間で取引を行う場合は、その条件設定に注意が必要です。基本となるのは「独立企業間価格」という考え方です。これは、もしその取引を全く資本関係のない第三者との間で行うとしたら、どのような価格や条件で契約するか、という客観的な視点です。この基準に基づいて取引条件を設定することで、不当な利益移転であるとの指摘を回避することにつながります。

事業ポートフォリオとしての経営

このメディアで提唱している「ポートフォリオ思考」は、事業経営にも応用できます。自社が展開する複数の事業を、それぞれ独立した資産クラスとして捉え直すアプローチです。各事業(会社)が持つ独自の役割、リスク特性、成長性を定義し、それぞれが独立採算で価値を生み出す構造を設計します。この方法は、結果として各社の事業実態を明確にし、税務上のリスクを低減させることにつながる可能性があります。税負担の最適化は、事業ポートフォリオを健全に構築した結果として、副次的に得られるものと考える視点が重要です。

まとめ

「利益が出ている事業を別会社に移す」という行為は、その根底にある動機が「不当な税負担の軽減」のみである場合、「同族会社の行為計算の否認」という税務上の判断に直面する可能性があります。

法人格は事業を行うための器であり、その濫用は認められません。税務当局は常に、形式的な体裁よりも、その背後にある経済的な実態と事業目的を重視します。

経営者に求められる視点とは、法の抜け穴を探すことではなく、事業の本質と向き合い、それぞれの事業が独立した価値を生み出すための、明確な目的と経済合理性を持った構造を設計することです。健全な事業戦略は、結果として健全な納税につながり、長期的な企業の成長と安定の基盤となります。分社化や事業再編は、その大原則の上に立って初めて、真に有効な経営戦略となるのです。

コメント