新しい年が明けると、多くの人が近隣の神社や著名な大社へ足を運びます。寒い季節の中、列をなして賽銭箱の前に立ち、静かに手を合わせる。そして財布から小銭や紙幣を取り出し、そっと投げ入れる。この一連の行為は、現代の日本社会において、ごく日常的な光景として定着しています。

しかし、一度立ち止まって考える価値があります。私たちはなぜ、この行為を繰り返すのでしょうか。個別の願い事、例えば「試験に合格しますように」「昇進できますように」といった明確な目的を持つ人もいるでしょう。ですが、それ以上に多くの人々が、ただ漠然と「今年も良い年でありますように」と願い、あるいは特に何も願わず、習慣として賽銭を入れているのではないでしょうか。

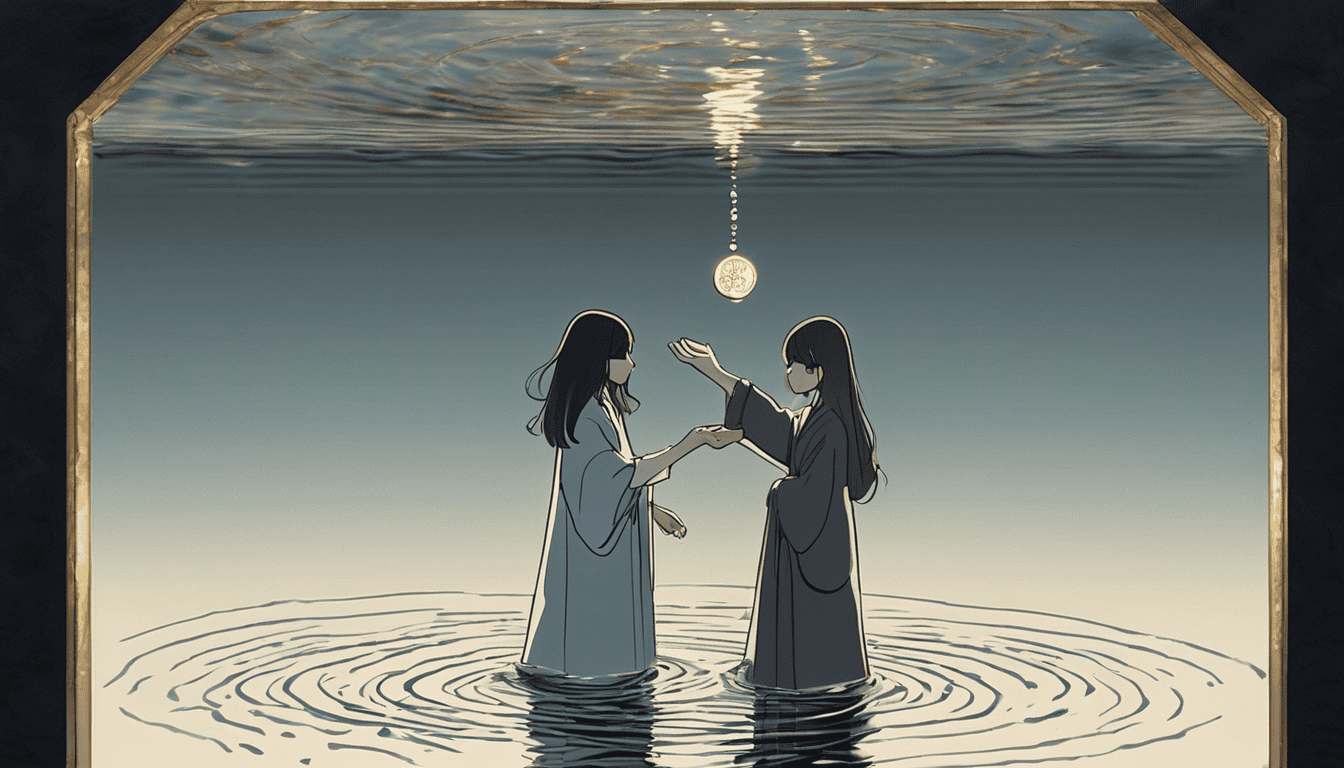

本記事では、この初詣における賽銭という慣習が持つ、より深い意味を探求します。それは、経済合理性や損得勘定では説明できない、私たちの深層心理と社会的な機能に根差した儀式であるという視点を提示します。

損得勘定を超えた「贈与」という視点

私たちの日常的な経済活動は、そのほとんどが「交換」の原理に基づいています。商品やサービスに対して、その価値に見合う対価を支払う。このギブ・アンド・テイクの関係性は、現代社会を支える基本的なルールです。

しかし、賽銭という行為はこの原理から逸脱しているように見えます。賽銭の金額と、願いが叶う確率の間に、合理的な相関関係は存在しません。百円を入れたからといって、十円の人より願いが叶いやすくなるという保証はないのです。もしこれが純粋な「投資」であるならば、不確実性が高く非効率的です。

ここに、フランスの社会学者マルセル・モースが『贈与論』で示した概念を当てはめてみることで、新たな視点が開かれます。モースは、古い社会における贈与交換が、単なる経済活動ではなく、社会的な関係性を構築し、維持するための重要な儀式であったことを明らかにしました。そこでは、必ずしも直接的な見返りを期待しない「贈与」が重要な役割を果たします。

この観点から見ると、賽銭は神という超越的な存在、あるいはその背後にある共同体そのものに向けた、一方的な「贈り物」と解釈することが可能です。それは「これだけの対価を支払うので、これだけの見返りをください」という契約ではありません。むしろ、自らがその聖なる空間と繋がっていることを確認し、感謝や畏敬の念を示すための、純粋な贈与行為としての性格を帯びていると考えられます。この行為は、交換の論理が優位を占める日常から一時的に離れ、より根源的な関係性の作法を実践する機会となっているのかもしれません。

共同体の記憶への「参加料」

では、私たちはなぜ、見返りを求めない「贈与」を、神社の賽銭箱に向かって行うのでしょうか。その問いに答えるためには、神社という場所が持つ社会的な機能について考える必要があります。

神社は、単なる宗教施設ではありません。それぞれの神社は、その土地の歴史と深く結びついています。創建の由来、祀られている神々、地域で起きた出来事、そして何世代にもわたって繰り返されてきた祭りや儀式。これらすべてが堆積し、神社という空間を形成しています。それは、その土地に生きてきた人々の喜びや悲しみ、祈りや感謝といった無数の記憶が集積された場所と見なすことができます。

私たちが初詣に赴き、賽銭を入れるという行為は、この共同体の記憶にアクセスし、自らをその歴史の連なりに接続するための儀式的な手続きと捉えることができます。それは、いわば「私もこの共同体の一員です」という意思表示であり、その歴史と記憶を維持するための「参加料」あるいは「会費」としての意味を、無意識のうちに担っているのです。

私たちは、賽銭箱にお金を入れることで、単に個人の幸福を祈願するだけでなく、自らが属する共同体の過去を受け継ぎ、未来へと繋いでいく役割の一端を担っている。そのように考えるとき、この何気ない習慣は、より大きな文脈の中での位置付けを獲得します。

税と賽銭、その無意識の連続性

このメディアでは、一貫して「税金」というテーマを社会学的な観点から探求してきました。税金とは、単に公共サービスを受けるための対価ではありません。それは、私たちが国家という巨大な共同体に帰属し、その一員として共同体を維持する責任を負っていることの証です。

ここで、賽銭と税金という、一見すると全く異なる二つの行為の間に、ある種の連続性を見出すことができます。

歴史を遡れば、政(まつりごと)と祭(まつり)が未分化であった時代、租税と神々への奉納は、明確に区別されていなかった可能性があります。共同体を物理的に維持するためのコスト(税)と、共同体を精神的に統合するためのコスト(奉納)は、密接に関連していたのかもしれません。

現代において、私たちは国家という公的な共同体に対しては「税」という形で義務を果たし、一方で、より情緒的で歴史的な、地域や文化といった共同体に対しては「賽銭」や「寄付」という、より自発的な形で貢献しています。

つまり、私たちが賽銭箱にお金を入れる行為の根底には、国家に税金を納める行為の根底にあるのと同じ、「共同体への帰属意識」と「それを維持するための貢献意欲」という、共通の心理が流れている可能性があります。税の探求が、私たち人間の根源的な共同体意識の問題と関連することを、この賽銭という事例は示唆しているのです。

まとめ

本記事では、初詣で賽銭を入れるという行為が持つ意味について、多角的な視点から考察を進めてきました。

この行為は、単なる個人的な願掛けや習慣として片付けられるものではありません。それは、経済合理性を超えた「贈与」という古い原理に基づいたコミュニケーションであり、同時に、自らが属する共同体の歴史と記憶に対する「参加料」としての社会的な機能を果たしている可能性があります。

そして、その深層には、国家に税金を納める行為とも共通する、私たちの無意識の共同体への帰属意識が存在します。

私たちの何気ない日常の行動一つひとつの内側には、古代から連綿と続く人々の営みと記憶が刻み込まれています。その事実に気づくとき、私たちは孤立した個人ではなく、過去から未来へと続く歴史的な連続性の中に自らを位置づけることができるのかもしれません。年の初めに神社で手を合わせるという静かな時間は、その感覚を再確認するための、貴重な機会と言えるでしょう。

コメント