序論:社会という名の「ごっこ遊び」

このメディアでは、現代社会の構造を『社会という名の「ごっこ遊び」』という視点から分析する試みを続けています。それは、私たちが無意識のうちに参加している、一つの大きなルールの集合体です。今回の記事では、その中でも特に個人の内面に深く関わる『「魂」の不在』というテーマに焦点を当てます。

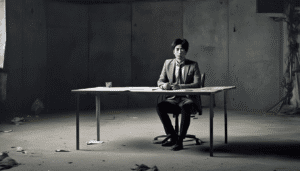

日々の業務に追われ、会社や社会が求める役割を遂行している。しかし、ふとした瞬間に「これは本当に自分の人生なのだろうか」という空虚感を覚える。その感覚は、あなたの人生が、あなた自身の「魂」が不在のまま進んでいることを示す、一つのサインかもしれません。

「魂」の不在が生む「人生の歯車」という感覚

「自分はまるで、社会という大きな機械の歯車の一つに過ぎない」。多くの人が一度は抱いたことのある、この「人生の歯車」という感覚。これは、単に感傷的な比喩としてのみ捉えられるものではありません。私たちの本質的な自己、つまり「魂」が後景に退き、社会や組織から与えられた「機能」としてのみ存在している状態を表現した言葉と考えることができます。

ここで言う「魂」とは、その人固有の価値観、内発的な好奇心、そして「これをしたい」と感じる純粋な意志を指します。一方で「機能」とは、組織の目的を達成するために求められる役割、スキル、そして期待される成果のことです。

本来、この二つは重なり合う部分を持つことが理想的です。しかし、現代の社会システムは、個人の「魂」の複雑さや揺らぎよりも、予測可能で代替可能な「機能」を優先する傾向があります。その結果、私たちは自らの「魂」の声を抑制し、「機能」を果たすことに最適化されていきます。これが、「人生の歯車」という感覚の根源にある構造です。

「ごっこ遊び」のメカニズム:なぜ私たちは役割に没入するのか

ではなぜ、私たちは「魂」が不在であることに気づきにくく、与えられた役割、つまり「ごっこ遊び」に没入していくのでしょうか。そこには、私たちの心理と社会システムが織りなす、いくつかのメカニズムが存在します。

社会的承認という報酬システム

組織の中で「優れた歯車」として機能すると、昇進、昇給、賞賛といった「社会的承認」が報酬として与えられます。この報酬システムは大きな影響力を持ち、私たちは「機能を果たすこと=望ましいこと」と学習します。このプロセスが繰り返されることで、「機能としての自分」と「本来の自分」との境界線は曖昧になり、役割を果たすこと自体が目的化する可能性があります。

「役割同一化」という心理

心理学の観点から見ると、人は特定の役割を長く続けると、そのペルソナ(仮面)を自分自身そのものであると認識する傾向があります。これは「役割同一化」と呼ばれる現象です。不確実で曖昧な「本当の自分」を探求する困難さと比較して、社会的に定義された明確な役割(「部長」「〇〇の専門家」など)に依拠する方が、精神的な安定を得やすい側面があります。

効率性を追求するシステムの要請

組織や社会というシステムは、その存続と発展のために、構成員に安定したパフォーマンスを求めます。個人の「魂」の探求は、時に非効率で予測不可能な行動を生み出すことがあります。そのためシステムは、私たちを「魂」を持つ個人としてではなく、特定のスペックを持つ「機能」として扱うことを構造的に要請します。この圧力の中で、私たちは歯車としての役割を受け入れるという選択をしやすくなるのです。

「ごっこ遊び」を続けることで生じる課題

この「魂」が不在の「ごっこ遊び」を続けることには、いくつかの考慮すべき課題が伴います。それは、私たちの人生の根幹に関わる問題に発展する可能性があります。

目的の喪失と空虚感

会社員としての役割を終える定年退職や、プロジェクトの終了、予期せぬ異動など、与えられた「機能」が失われた瞬間に、アイデンティティの揺らぎに直面する可能性があります。肩書きという役割がなくなったとき、そこに「自分」という存在が見出しにくく、深い空虚感を覚えることがあります。

「時間資産」の意図しない消費

このメディアが一貫して主張するように、人生における最も貴重な資産の一つは「時間」です。魂が不在のまま、ただ機能として過ごした時間は、取り戻すことができません。どれほど高い評価や報酬を得たとしても、自分の意志が不在の時間に費やされた人生は、後から振り返ったときに悔いとして残る可能性があります。

心身の健康への影響

魂の声、つまり「本当はこうしたい」「これには違和感がある」という内なる信号を抑制し続けることは、慢性的なストレスの源泉となり得ます。この種のストレスは、説明のつかない不調や意欲の低下、精神的なバランスの変化といった形で、私たちの健康資産に影響を与えることが考えられます。

魂の主導権を取り戻すための第一歩

では、この状態から移行し、人生の主導権を自分の「魂」の手に取り戻すためには、何から始めればよいのでしょうか。それは大きな自己変革や急なキャリアチェンジを意味するものではありません。日々の意識の中に、小さな変化を起こすことから始められます。

「機能」と「魂」の分離を意識する

まず、現在の自分が果たしている役割はあくまで「機能」であり、自分の本質である「魂」とは別のレイヤーにある、と意識的に分離して捉えることから始めてみてはいかがでしょうか。日々の仕事の中で、「これは組織から期待されている機能としての判断だ」「これは私自身の魂が感じている純粋な感想だ」と、心の中で区別してみるのです。この分離が、客観的な自己認識の第一歩となります。

小さな「魂の声」に耳を澄ます

大きな目標や夢が見つからなくても、問題ありません。大切なのは、「なんとなくこの本が気になる」「この分野について少し調べてみたい」「この人に会って話を聞いてみたい」といった、日常の中に現れる小さな好奇心や興味の芽を無視しないことです。それらは、あなたの「魂」が発している、微かな信号かもしれません。

自分だけの時間を持つ

誰からの期待にも応える必要のない、完全に自由な時間を意識的に確保することは重要です。たとえ週に1時間でも構いません。その「時間資産」を、自分の内面と対話するためだけに使います。目的もなく散歩する、ただ好きな音楽を聴く、ノートに思考を書き出す。そうした時間の中で、私たちは「機能」としての役割から少し距離を置き、「魂」の感覚を取り戻していくことが期待できます。

まとめ

今回の記事では、「社会ごっこ」「組織ごっこ」という状態の本質が、「魂」の不在という構造にある可能性について論じてきました。私たちは、社会システムの中で効率的な「機能」を果たすことを求められるあまり、「人生の歯車」となり、自分自身の人生の主導権を明け渡すことになりかねない、という構造について分析しました。

この状態は、社会的承認や心理的な安定と引き換えに、時間資産の意図しない消費や心身への影響、そして最終的な空虚感といった課題を生じさせる可能性があります。

しかし、この構造に気づくこと自体が、主導権を取り戻すための最初の、そして最も重要な一歩です。日々の生活の中で「機能」と「魂」を意識的に分離し、小さな内なる声に耳を傾け、自分だけの時間を確保すること。その小さな実践の積み重ねが、あなたを「ごっこ遊び」の世界から、あなた自身の物語を生きる世界へと導く一助となるかもしれません。

本稿が属するピラーコンテンツ『序論:社会という名の「ごっこ遊び」』では、こうした現代社会の構造をさらに多角的に分析していきます。この記事をきっかけに、ご自身の人生が「魂」の意志に基づいているか、一度立ち止まって見つめ直す機会となれば幸いです。

コメント