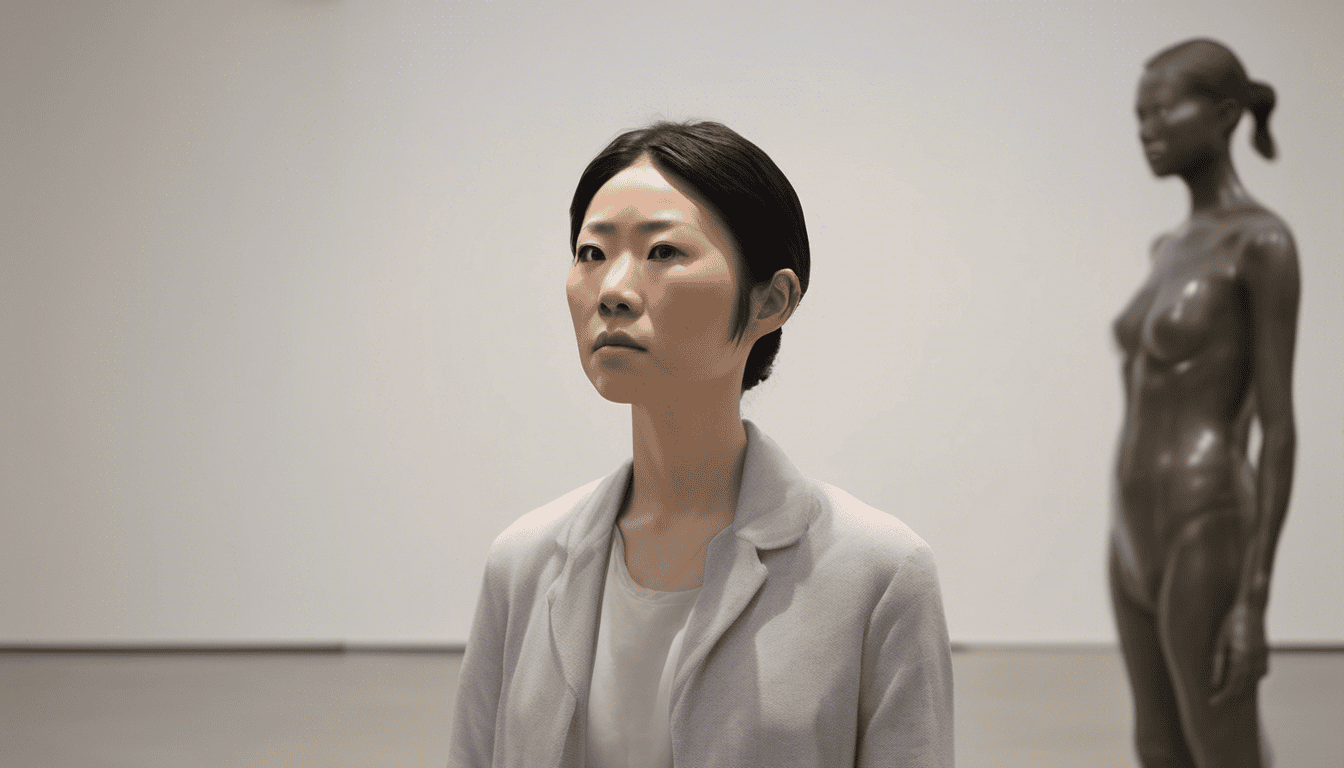

人間に酷似したアンドロイドや、写実的なCGキャラクターに対して、親近感よりも先に特有の違和感や不快感を覚えることがあります。この現象は、一部の個人が持つ特殊な感覚ではなく、多くの人が共有する「不気味の谷」として知られています。

この感覚の源泉は、かつて主観的な問題として扱われる傾向にありました。しかし近年の脳科学研究によって、この無意識の反応が、私たちの脳に備わる精緻な情報処理システムに由来することが示唆されています。

本記事では、「なぜ、私たちは不気味の谷を感じるのか?」という問いに対し、脳のメカニズムという観点から分析します。この感覚の背景にある仕組みを理解することは、私たち自身が持つ認知能力と、人間という存在を客観的に捉えるための一助となります。

「不気味の谷」とは何か?現象の定義

「不気味の谷(uncanny valley)」とは、1970年に日本のロボット工学者である森政弘氏によって提唱された、ロボットや人工物に対する人間の感情的反応を説明する仮説です。

この理論はグラフで示すと理解が容易になります。横軸に「人間に似ている度合い」、縦軸に「親近感」をとった場合、対象が人間に似てくるにつれて親近感は増大します。しかし、その類似性がある特定の点を超え、「ほとんど人間だが、完全な人間ではない」領域に達すると、親近感は急激に低下し、不快感や違和感に変化します。このグラフ上の急な落ち込みが「谷」のように見えることから、「不気味の谷」と名付けられました。

そして、対象が人間と識別困難なレベルまで到達すると、親近感は再び急上昇し、人間同士が抱くような好意的な感情に戻るとされています。産業用ロボットやデフォルメされたアニメキャラクターには好感を抱く一方で、人間に似すぎたアンドロイドに強い違和感を覚えるのは、この谷の現象に該当します。

なぜ「不気味の谷」は生まれるのか?脳科学的アプローチ

では、この「不気味の谷」という現象は、私たちの脳内で具体的にどのように引き起こされるのでしょうか。その鍵を握るのが、脳が世界を認識するための基本原理である「予測」と、危険を察知するシステムとしての「扁桃体」の働きです。

脳の「予測符号化」という基本原理

私たちの脳は、膨大な感覚情報をすべてゼロから処理しているわけではありません。常に次の瞬間に何が起こるかを「予測」し、その予測と、実際に目や耳から入力された情報との「差分(予測誤差)」のみを優先的に処理することで、効率的に世界を認識しています。この仕組みは「予測符号化」と呼ばれています。

これは、当メディアで扱う、社会的な価値観や個人の先入観といった「バイアス」が判断に影響を及ぼすプロセスと、基本的な構造が共通しています。私たちの脳は、過去の経験から構築した無数の内部モデル(予測)に基づいて、現実を解釈しているのです。

この予測システムは、私たちが日常を円滑に過ごすために不可欠な機能ですが、「不気味の谷」においては、このシステムが不快感を生じさせる一因となります。

“ズレ”を検知するシステム:扁桃体の役割

人間に非常に似たアンドロイドを見たとき、私たちの脳は過去の経験から「これは人間だ」という強い予測を生成します。しかし、視覚情報は、その予測と完全には一致しません。「肌の質感が人工的である」「目の動きに生命感がない」「表情の作り方が不自然である」といった、僅かな差異や不整合を検出します。

この予測と現実の間に生じた「予測誤差」は、脳が無視できない信号として扱われます。「人間である」という予測と矛盾する情報は、脳のパターン認識に不整合をもたらします。

この信号に強く反応する部位の一つが、脳の深部に位置する「扁桃体」です。扁桃体は、恐怖や不安などの情動反応において中心的な役割を担い、潜在的な危険を察知するシステムとして機能します。予測とのズレという信号を受け取った扁桃体が活性化することで、「潜在的なリスク」や「非定型な状態」を示す信号が生成されます。この一連のプロセスが、私たちが「不気味さ」や「不快感」として認識する感覚の源泉であると考えられています。

不気味の谷が示唆する「人間らしさ」の根源

「不気味の谷」という現象は、単なる脳の反応に留まらず、私たちが「人間」をどのように定義し、認識しているのかという、より本質的な問いを提起します。この感覚は、私たちの生存戦略と、人間性を認識するシステムの根幹に関わっている可能性があります。

生存戦略としてのパターン認識システム

なぜ、私たちの脳は僅かなズレにこれほど敏感に反応するのでしょうか。その一つの可能性として、これが人類の進化の過程で形成された生存戦略の一部であるという説が挙げられます。

人類の進化の過程において、集団の中から健康状態に変化がある個体や、体調が優れない個体を早期に識別する能力は、共同体の維持にとって重要であった可能性があります。顔色、肌の状態、動きの滑らかさといった微細な情報から「平常時との差異」を検知する能力は、感染症の伝播を抑制したり、集団内のリスク管理に寄与したりしたと考えられます。

敵対的な意図を持つ他者や、共同体の安定を損なう可能性のある存在を察知する能力も同様です。不気味の谷で生じる不快感は、こうした生命の維持に関わる潜在的なリスクを回避するため、高度に進化したパターン認識システムの一側面である可能性が考えられます。

「人間性の根源を探る」という視点

当メディアのテーマである「人間性の根源を探る」という観点に立つと、「不気味の谷」は、私たちが無意識のうちに「生命とは何か」「人間らしさとは何か」という、高度な判断基準を用いていることを示唆していると言えます。

私たちの脳が認識している「人間らしさ」とは、単なる外見の類似性だけではありません。視線の動き、表情の微細な変化、呼吸に伴う体の動き、声の抑揚に含まれる感情のニュアンスといった、膨大で複雑な非言語的情報を統合した、生命特有の複合的な情報パターンです。

アンドロイドやCGがそのパターンから僅かでも逸脱したとき、私たちの脳はそれを瞬時に検知し、違和感として認識させます。それは、私たちの内側にある「人間」の定義がいかに厳密で精緻であるかを示しています。

まとめ

今回は、「なぜ、私たちは不気味の谷を感じるのか?」という問いについて、脳科学的な視点から掘り下げました。

この感覚の源泉は、私たちの脳が持つ高度な「予測符号化」というメカニズムと、現実の視覚情報との間に生じる僅かな「予測誤差」にあります。このズレを、危険察知を担う扁桃体が「非定型な信号」として処理することで、私たちは不気味さや不快感という形で認識するのです。

この一連の反応は、非合理的なものではなく、健康状態の変化や潜在的なリスクから自身を守るために、進化の過程で獲得された精緻なパターン認識システムが機能した結果である可能性があります。

自分の中に生じる無意識の反応の背景にある仕組みを知ることは、私たち自身の認知システムを深く理解することに繋がります。そしてそれは、当メディア『人生とポートフォリオ』が探求する、自己を客観視し、より良く生きるための「解法」を見出すプロセスの一部です。

コメント