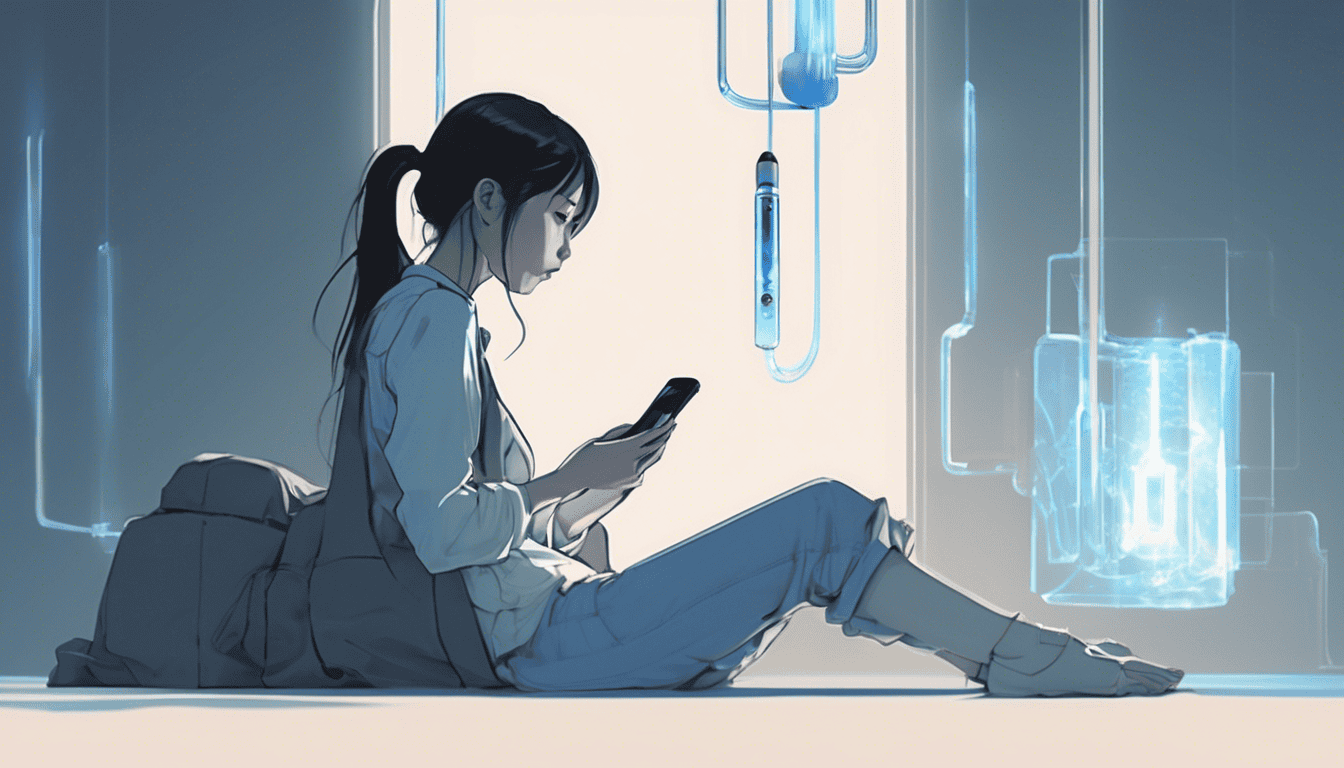

絶え間なく更新されるタイムライン、次々と届くプッシュ通知。私たちはスマートフォンを通じて、常に世界と接続されています。情報の収集は、変化の速い現代に適応する上で不可欠なスキルだと、多くの人が考えているかもしれません。

しかし、もしその「常時接続」の状態が、認識しにくいかたちで心身に影響を与え、食事と同じように血糖値を変動させているとしたら、どのように考えるでしょうか。

この記事では、ネガティブなニュースやSNSがもたらす「情報過多」という現代特有のストレスが、いかにして私たちの身体に影響を及ぼすのかを解説します。特に、ストレスホルモンである「コルチゾール」と「血糖値」の密接な関係性に焦点を当て、情報と健全な距離を保つことの重要性を探求します。

なぜ私たちは「情報」から目が離せないのか

そもそも、なぜ私たちはこれほどまでに情報を求めるのでしょうか。その根源は、人類が進化の過程で獲得した生存本能に遡ることができます。かつて私たちの祖先にとって、周囲の環境から危険を察知するための情報は、生存に直結するものでした。物音や匂い、天候の変化といった些細な情報が、危険から身を守るための重要な信号だったのです。

この「情報を求める本能」は、現代社会においても形を変えて存在します。社会的なつながりやビジネスの機会を失うことへの恐れ(FOMO: Fear of Missing Out)は、その一例です。私たちは、情報から取り残されることが、社会的な孤立や機会損失につながる可能性のあるものだと、無意識に感じ取っています。

しかし、テクノロジーの進化は、この本能が処理できる量をはるかに超える、膨大な情報の流れを生み出しました。かつて生存のために機能していた情報収集の仕組みが、現代では過剰に刺激され、心身に意図しない負荷をかける原因となっている可能性があります。

「デジタル・ストレス」がもたらす、認識しにくい身体的負荷

スマートフォンから絶え間なく流れ込む情報の多くは、私たちの脳にとって強い刺激となり得ます。特に、衝撃的な事件や事故のニュース、SNS上で展開される他者との比較は、脳がストレス要因として認識することがあります。

私たちの脳は、物理的な脅威(例:危険な動物との遭遇)と、こうした心理的・社会的なストレス要因を、必ずしも明確に区別できるわけではありません。いずれの場合も、脳の扁桃体という部分が危険を察知し、身体を「闘争・逃走反応(fight-or-flight response)」と呼ばれる緊急事態モードに切り替えます。

この反応を引き起こす中心的な役割を担うのが、副腎皮質から分泌される「コルチゾール」というホルモンです。コルチゾールは、ストレスに対処するために身体の各機能を調整する重要な役割を持ちますが、情報過多によってこのシステムが慢性的に作動し続ける状態、いわゆる「デジタル・ストレス」が、私たちの身体に認識しにくい負荷をかけ続けているのです。

コルチゾールと血糖値の、知られざる関係性

重要なのは、このコルチゾールが血糖値に直接的な影響を及ぼすという点です。闘争・逃走反応の目的は、ストレス要因に対して迅速に対応できるよう、身体にエネルギーを供給することにあります。その主要なエネルギー源が、血液中のブドウ糖(血糖)です。

コルチゾールが分泌されると、身体は以下のプロセスを通じて血糖値を上昇させます。

- 糖新生の促進: 肝臓において、アミノ酸などから新たにブドウ糖を作り出す「糖新生」を活発にします。

- インスリン作用の抑制: 筋肉などの細胞が血液中からブドウ糖を取り込むのを助けるインスリンの働きを抑制します。

これにより、血液中にはエネルギー源であるブドウ糖が豊富に供給され、身体はいつでも行動に移れる状態になります。これは、短期的なストレスに対処するための、非常に合理的な生体反応です。

しかし、情報過多による慢性的なストレスにさらされ、コルチゾールの高い状態が続くと、血糖値もまた、常に上昇しやすい状態に置かれます。これは、インスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」を引き起こす可能性があり、長期的に見れば血糖コントロールを困難にする一因となり得ます。

当メディア『人生とポートフォリオ』では、血糖値を単なる健康指標としてだけでなく、生活全体の質を反映するバロメーターとして捉えます。食事や運動といった物理的な要素だけでなく、情報という非物質的な要素が、私たちの「健康資産」にどう影響するか。この視点を持つことは、現代社会を生きる上で重要だと考えています。

「情報断食」という、積極的な自己管理

では、私たちはこの情報過多の時代に、どう対処すれば良いのでしょうか。その一つの解として、「情報断食(デジタル・デトックス)」を、心身のバランスを整えるための積極的な健康戦略として位置づける方法が考えられます。

これは、単にスマートフォンから離れるといった行為ではありません。コルチゾールの過剰な分泌を抑制し、血糖値の安定を図るという、明確な目的意識に基づく自己管理の手法です。

具体的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。

- 情報収集の時間を区切る: 「朝の通勤中だけ」「昼休み中の15分だけ」など、情報をインプットする時間を意識的に限定する。

- 通知をコントロールする: 緊急性のないアプリのプッシュ通知はオフにし、情報に反応させられる受動的な状態から脱却する。

- デジタル・フリーの空間と時間を作る: 寝室にスマートフォンを持ち込まない、食事中は机の上に置かないなど、物理的に情報から距離を置く環境を設計する。

これらの実践により、情報に費やされていた時間や注意といった資源を、主体的に管理することが可能になります。

まとめ

私たちが日常的に接する「情報過多」は、単なる精神的な疲労の問題にとどまりません。それは脳を慢性的な「闘争・逃走モード」に置き、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を促します。そして、このコルチゾールが血糖値を上昇させ、長期的には私たちの身体的な健康にまで影響を及ぼす可能性があるのです。

情報収集が価値を持つことは事実です。しかし、その量や質、そして情報に触れるタイミングを主体的にコントロールしなければ、私たちは無意識のうちに心身へ負荷をかけてしまう可能性があります。

定期的な「情報断食」は、現代における新しい健康習慣の一つと言えるかもしれません。それは、精神的な平穏を保つだけでなく、生理的なレベルで身体の状態を整えるために有効なアプローチです。

情報に受動的に反応するのではなく、情報を主体的に選択し、自らの「健康資産」を維持・向上させていくこと。それが、変化の速い現代社会を健やかに生きるための、一つの解法になると考えられます。

コメント