導入:食卓の風景から社会の構造を読み解く

多くの日本人にとって、「学校給食」という言葉は、共通の記憶として存在するのではないでしょうか。アルミの食器、揚げパン、そして瓶入りの牛乳。世代によって思い浮かべる風景は異なりますが、それは社会的な原体験として共有されています。

しかし、その学校給食の歴史を振り返ると、特に戦後初期の献立には、現代と大きく異なる一つの特徴がありました。それは、牛乳が「脱脂粉乳」を溶かしたものであったという事実です。独特の風味から、それを得意としなかった人もいたかもしれません。

この一杯の脱脂粉乳から、私たちは何を読み解くことができるのでしょうか。これは単なる過去の食文化に関する話ではありません。私たちのメディア『人生とポートフォリオ』が探求する、社会システムが個人の生活にどう影響を与えるか、という大きな問いを考える上での一つの視点となります。本記事では、学校給食の歴史を深掘りすることで、現代日本の食生活が、いかにして政治的・経済的な力学の中で形作られてきたのか、その構造を考察します。

敗戦からの再出発:戦後日本の食糧事情

1945年の敗戦により、日本は深刻な食糧難に直面しました。都市部は大きな被害を受け、食料の生産・流通システムは機能不全に陥ります。多くの国民が栄養不足に陥り、特に未来を担う子どもたちの栄養状態の悪化は、国家的な課題とされました。

この状況を打開するため、政府は子どもたちの栄養改善と健康増進を優先課題と位置づけました。その具体的な政策として、戦時中に中断されていた学校給食が、新たな目的を持って再開・拡充されることになります。当初は、持参した弁当のおかずに味噌汁などが提供される形でしたが、この国家的な要請が、後の大規模な給食システムの土台を形成しました。ここから、現代につながる学校給食の本格的な歴史が始まったのです。

なぜ「脱脂粉乳」だったのか?アメリカの余剰農産物という解

子どもたちの栄養改善という喫緊の課題に対し、なぜ国産の牛乳ではなく、海外から輸入された「脱脂粉乳」が採用されたのでしょうか。その背景を理解するためには、当時の日本国内の事情だけでなく、国際情勢、特にアメリカ合衆国の状況に目を向ける必要があります。

アメリカ国内の「ミルクの洪水」

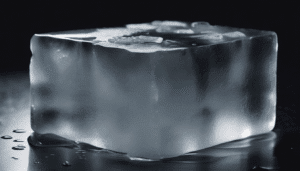

第二次世界大戦中、アメリカは軍需品として乳製品を大量に増産する体制を整えていました。しかし戦争が終結すると、その巨大な生産能力は供給先を失い、国内市場は深刻な供給過剰、いわゆる「ミルクの洪水」に見舞われます。牛乳は生鮮食品であり、長期保存が困難です。この余剰農産物の処理は、アメリカ政府にとって大きな経済問題となっていました。

脱脂粉乳は、生乳から脂肪分を取り除いて乾燥させたものであり、軽量で長期保存が可能、かつ輸送も容易です。アメリカの余剰農産物問題を解決する上で、非常に合理的な選択肢でした。

「食糧援助」という名の市場開拓戦略

ここに、日本の「食糧難」とアメリカの「余剰農産物問題」という、両国の課題を同時に解決する仕組みが生まれます。アメリカは、ララ(LARA: Licensed Agencies for Relief in Asia)物資や、後のガリオア(GARIOA: Government Appropriation for Relief in Occupied Areas)資金といった枠組みを通じて、日本へ食糧援助を行いました。

その援助物資の主力を占めたのが、国内で過剰在庫となっていた脱脂粉乳や小麦粉でした。これらは学校給食の食材として供給され、日本の子供たちの栄養状態を改善するという人道支援の側面を持ちながら、同時にアメリカにとっては国内の経済問題を解決し、将来的な日本市場を開拓するという戦略的な意味合いも持っていました。この日米双方の事情が合致したことが、日本の学校給食に脱脂粉乳が導入された背景です。

パンと牛乳の普及:食生活のポートフォリオ転換

脱脂粉乳と共に学校給食の主食となったのが、小麦粉から作られる「コッペパン」でした。これもまた、アメリカの余剰小麦を有効活用する政策と密接に結びついています。こうして「パンとミルク」という組み合わせが、日本の学校給食の標準的な献立として定着していきました。

「米」から「小麦」への転換

この献立の定着は、単に子どもたちの栄養状態を改善する以上の、大きな意味を持っていました。それは、日本の伝統的な食文化であった「米と汁物」中心の食生活から、「小麦と乳製品」を基盤とする欧米型の食生活への、大規模な移行のきっかけとなったのです。

幼少期に給食で慣れ親しんだ味覚は、その後の食の嗜好を形成する上で大きな影響を与えます。毎日パンと牛乳を摂取することで、子どもたちが洋食に慣れ親しむ環境が作られました。この学校給食の変化は、日本人の食生活全体の構造を大きく変える転換点となりました。

栄養改善という目的の裏側

もちろん、パンと牛乳の導入が、当時の子どもたちの体格向上や栄養改善に大きく貢献したことは事実です。その価値を否定するものではありません。しかし、その「栄養改善」という目的の背後で、食文化そのものが大きく変容していったという構造を、私たちは客観的に理解しておく必要があります。

これは、当メディアで提唱する「ポートフォリオ思考」を食生活に当てはめてみると理解しやすいかもしれません。日本人の伝統的な「食のポートフォリオ」が、戦後の政治的・経済的な外部要因によって再構築された。その結果として、現代の食生活の基盤が形成されました。

学校給食が形成した現代の食卓

戦後の学校給食がもたらした食生活の変化は、一過性のものではありませんでした。給食でパンと牛乳の味を覚えた世代が親となり、その子どもたちの世代にも洋食が日常的に提供されるようになります。スーパーマーケットの棚にはパンや乳製品、小麦を原料とする加工食品が並び、外食産業でも洋食メニューが一般的な選択肢となりました。

私たちが今日、特に意識することなくパンを食べ、牛乳を飲むという食生活は、自生的に形成されたものではないと考えられます。その根底には、戦後日本の復興とアメリカの経済戦略が交差した、学校給食の歴史が存在します。現代の食卓の風景は、この歴史的な経緯の上に成り立っていると言えるでしょう。

まとめ

学校給食で提供された一杯の脱脂粉乳。それは、戦後の食糧難にあった日本の子どもたちを栄養面で支える一助となったと同時に、アメリカの余剰農産物問題を解決するための戦略的な輸出品でもありました。この歴史的な事実は、私たちの食生活がいかにグローバルな政治・経済システムと深く結びついているかを示唆しています。

この構造を理解することは、食を単なる「個人の好み」の問題として捉えるのではなく、より大きな社会システムの文脈で捉え直す視点を提供します。自分が日々何を口にしているのか、その選択肢はどのようにして与えられたものなのか。歴史を学ぶことで、私たちは当たり前だと思っていた日常風景の背景にある構造を理解する一助となります。

『人生とポートフォリオ』では、資産やキャリアだけでなく、こうした日常に根差したテーマからも社会の構造を分析し、より主体的な人生を構築するための知見を提供します。食の歴史を知ることは、自らの身体を構成する要素を、より深く理解し、選択していくための第一歩となると考えられます。

コメント